编者按:《纪事》栏目是《北京日报》2007年开辟的专题栏目,以记述中国革命史和共和国史为主要内容。交大西迁作为共和国史上的一段重要历史,所形成的西迁精神在当今时代仍具有重要现实意义。本期《纪事》在《北京日报》记者入校采访后成稿,形成万余字深度报道,现刊文以飨读者。

1956年夏天,交通大学师生员工响应党和国家号召,手持印有“向科学进军、建设大西北”10个字的粉色车证,乘专列从上海迁往西安。至1959年,全校大部分专业及师生迁到了西安。

交大西迁历时四年,迁校总人数近万。他们不是短暂的支援,而是永久的扎根;他们不是被动地“服从命令,听指挥”,而是主动地从国家战略出发,到祖国最需要的地方建功立业。

从黄浦江畔到黄土高坡,无论对学校、家庭,还是个人,都有反差,都是考验。但西迁人不驰于空想、不骛于虚声,终于把交大这株在江南鱼米之乡长了60年的大树,移栽到了黄土漫漫的大西北,并生根、开花、结果。

2020年,习近平总书记在会见14位西迁老教授时说:“交大西迁对整个国家和民族来讲、对西部发展战略布局来讲,意义都十分重大。”

中央布局,支援西北

1955年4月6日晚,徐家汇容闳堂二楼,一通电话改变了交通大学数千名师生的命运。

时任交通大学校长、党委书记彭康接到高等教育部部长杨秀峰的电话,电话中他得知了一个重大消息——党中央决定将交通大学由上海迁往西安。

交通大学的前身,是1896年创建于上海的南洋公学,1921年命名为交通大学后声誉日隆,既是钱学森、张光斗等一大批科学家的摇篮,亦走出黄炎培、邹韬奋等时代巨子,还被誉为“东方的MIT(麻省理工)”。

如果把交大比喻成一棵树,这棵树已经在上海扎根了近60年。60年一甲子,交大在上海根深叶茂,如今却要移栽到大西北去,这自然是件棘手的事。

尽管正式文件尚未下达,但彭康深知事关重大,在接到电话的第二天,便召集校务委员们开会讨论。

当时学校实行的是校务委员会领导体制,校务委员由校负责人和教授、学生代表组成,其中教授代表占大多数。这些教授多是在学界具有很高声望、深受广大师生敬仰的“老交大”,自然也在上海扎根多年,安家立业。

当彭康把“迁校”这一极其敏感的问题亮出来时,让他没想到的是,大家竟然颔首回应,并未感到太大的意外。

由于西高东低的地理特点和特殊的历史背景,向西行进,在中国从古至今就带有一种凿空开拓的意味。张骞出使西域、玄奘西行取经,都是悲壮之举,交大西迁,自然也不容易,可这次的思想动员却顺利得超乎想象。

彭康到底说了什么,让教授们集体投了赞成票呢?回看这次会议记录,他只用寥寥数语就说清了中央的意图和决定:

“中央决定学校搬家,搬到西安。为什么采取这个方针?在中国,工业及高等学校的分布不合理,不合乎社会主义建设原则要求。广大西北西南地区高等学校很少,工业也是这样。这种不合理是与社会主义建设相矛盾的,我们要建设社会主义,就必须改变这种情况。这样布置,使得不合理的情况改变,并使西北、西南得到发展。”

这番话的千钧分量,别人可能不理解,但对这些工科教授来说,却是一点就透。

教授们知道这件事有多重要:当时全国70%以上的重工业、轻工业仍然集中在东部沿海的狭长地带,只有30%零零散散地分布在内地,广大内陆地区的工业和铁路、公路交通设施,水平低下,与沿海差距惊人。

教授们也知道这件事有多紧迫:实现工业布局合理化,是我国第一个五年计划的重点任务。1955年3月“一五”计划审议通过,西安作为新的机械电力工业基地,即将进入规模空前的大建设时期。苏联援建的156个重点项目中,布局在陕西的有24项,其中西安就有17项。

要想发展工业,自然少不了工科人才,但尴尬的是,整个西北只有一所设在咸阳的西北工学院,与国家发展的需要相去甚远。

西迁是必要的,但为什么选中了交大呢?彭康在会上接着讲:

“这样的布置也有国防意义。现在是原子时代,上海又是这样大的城市。我们和平力量在壮大,但帝国主义也在积极准备战争,不得不做万一打算。”

尽管只是短短几句话,但大家心领神会。

在第一次“台海危机”中,上海多次遭到敌机轰炸。1950年2月6日,17架轰炸机在上海市区投下67枚炸弹,造成上海大面积停电、停水,很多教授都亲身经历过。

抗美援朝战争结束后,1954年9月到1955年5月,又发生了第二次“台海危机”。美蒋在1954年12月签署了《共同防御条约》,美国第七舰队进驻台湾海峡,搞得东南沿海局势相当紧张。直到1955年2月,解放军把国民党军队的残余力量逐出盘踞多年的大陈岛、一江山岛,浙江沿海岛屿才得以全部解放。

3月21日,毛泽东在1955年中国共产党全国代表会议开幕词中说:“帝国主义势力还是在包围着我们,我们必须准备应付可能发生的突然事变。”什么是突然事变?就是大战骤然爆发。

从1955年的角度看,国家面对战争进一步恶化的风险,不能把鸡蛋都放在一个篮子里,不能把宝贝摆在家门口,仅从战略纵深上讲,也必须开发西部。今天,陕西、四川、甘肃等地,都是我国的工业重地,底子就是那时开始打下的。

依据当年的判断,上海暴露在敌人的火力之内,要压缩人口、动员疏散,一些重要的工厂、学校最好外迁。

当时,一批综合大学,如清华、浙大,已经改为专办工科。全国实力最强的三所工科大学是交通大学、清华大学和哈工大,其中交大教授最多,又在全国高校最集中的上海,被选中西迁,也在情理之中。

4月7日召开的这次校务委员会,虽然只是个“吹风会”,但大家都认识到,交大西迁是国家行为,与国家大局密切相关。教授们也是从国家民族的利益出发,打心底里拥护。

教务长陈大爕第一个发言,他表示,学校搬到西安,靠近工业基地,一定会有很大发展。动力工程系主任朱麟五补充说,去那里办学,对人才培养有利。电力工程系主任钟兆琳更建言道,越早越好,请校长早点去西安,把地方定下来,把基建搞好。至于哪些年级、专业先搬,现在就可以进行研究。与会的成员,包括年龄最长的陈石英副校长,都以简明干脆的话语,表达了对西迁的支持。

同一天,陈云副总理审阅了《关于沿海城市高等学校1955年基本建设任务处理方案》,接下来的几天,刘少奇、朱德、邓小平、彭真也分别圈阅了这份报告。加上最后给周恩来总理批示,前后共有7位中央领导圈阅同意。

在给党中央和毛主席提交的报告中,最终确定了交大西迁事宜:

原计划在第一个五年计划后三年新建的十七所高等学校,应将其中十四所改在内地新建,内迁的学校只限于四校(交通大学迁西安,山东大学迁郑州,南京华东航空学院迁西北,上海医学院成立重庆分院),其余院校只作个别系科的调整。

该迁的迁、该建的建,各地马上行动起来。交大由于4月就得到了高教部的口头通知,更是行动迅速,正式通知下发时,连西安的新校址都选好了。

交大校长彭康与“五大教授”朱物华、程孝刚、钟兆琳、周志宏、朱麟五一起踏勘学校新址,最终选定具有深厚文化底蕴的唐兴庆宫故址一带,图为教授们在麦浪起伏的黄土地上畅想未来。

唐宫旧地,大展宏图

交大西迁博物馆的馆藏中有两幅摄于1955年5月10日的经典照片。

一幅是彭康校长与“五大教授”程孝刚、朱物华、钟兆琳、朱麟五、周志宏,还有总务长任梦林、基建科长王则茂等,前后相随,举目远眺,步履稳健地行走在西安城外的麦田中。另一幅拍的是大家驻足田垄,面朝广袤的黄土地,在指点中热议着学校的未来。

这两幅照片拍得传神而生动,彭康和教授们身着朴素便装,表情沉静而愉快,第二张虽然是背影,但那飞扬的神采、兴奋的气场仍跃然镜头。

莅临现场的这“五大教授”皆为一级教授和系主任,是全校60余位正教授中无可争议的带头人,尤其程孝刚、朱物华、周志宏三位,为1955年新当选的首批学部委员(即中科院院士,当时全国高校共计61人)。任梦林作为学校后勤主管,已经领衔担任新校区建设的大管家。因此,这一事关百年大计的实地勘察非同寻常。

基建科长王则茂回忆当时的情形说:

我们一行8人,乘车到南廓门下车,步行向东。当时咸宁路路面尚未修建,仍是一条跑马车的土路,从这条大路向麦田中斜插一条小路,蜿蜒引向东南,我们即从这条小路踏上尚未开发的新交大。……老教授们指点江山,兴高采烈,尤其钟老更是谈笑风生。

王则茂说的这位钟老,就是“中国电机之父”钟兆琳。

他于1927年毕业于美国康奈尔大学,当年应老师召唤,放弃西屋电气工程师的优厚待遇回母校任教。从26岁那年起,他教过交大电机系几乎每一届学生三四年级的课程。钱学森多次谈及钟先生对他的教诲。

勘探校址这一年,钟先生54岁,已经在上海生活了40个年头。他不仅在大学任教,还长期担任上海多家电机厂和制造厂的顾问与董事,家里仅小轿车就有两辆。

对这样一个与上海血肉相连的大牌教授来说,西迁,绝不是件容易事。更何况,钟先生身患多种慢性病,夫人又长期卧病在床,儿女都不可能跟他到西安去。如果西迁,老教授就得变成“孤家寡人”。

当人们都劝他留上海时,钟先生说:“上海经过许多年发展,西安无法和上海相比。我去看了,我知道学校迁去后困难会很多。可正因为这样,我们要到西安办校扎根,美国当年就是开发了西部,整个国家才一天天强大起来,中国也一样,中国如果没有西部的发展,国家是很难强大起来的!”

勘探校址那天,钟先生喜形于色,畅想的,大概就是西部的未来吧。和理想主义的钟先生不同,王则茂想的是现实,他把西安的平原沃野,与局促的徐家汇做了一番比较。

20世纪50年代,是交大前所未有的大发展阶段。别看1952年院系调整中,交大作为“老母鸡”,先后调出了数理化、管理、土木、航空、纺织等众多系科,支援壮大了一批兄弟高校,但学校的老底子——具有显著优势的机、电、动、船等学科专业,则以此为机缘,实力更加雄厚。

以在校生而言,1949年全校2000余人,至1955年已达5000人规模,国家还提出尽快建成万人大学的要求。兴建万人大学,交大是第一批,这是极其光荣的,但交大地处上海徐家汇,四面被棚户包围,几乎没有发展空间。一大批崭新的学科专业,由于没有实验场地,而被束缚住了手脚,就连浴室、饭堂都不得不搬进机器,改做实验室。

在上海,任梦林、王则茂为了搬迁棚户区,工作中没少受窝囊气,而在西安,高教部提出按12000名学生的规模建校,征地1200亩,陕西省、西安市均一口答应,不但丝毫不打折扣,还一下子给出了五六处候选地址。

最终由彭康和“五大教授”选定的这片麦田,恰好处于唐朝的兴庆宫遗址,还曾是李隆基与杨玉环的流连之地。很快,这块沉寂千年的土地,就被一阵阵建设的号子声唤醒了。

热浪奔涌的,不仅是交大的建设工地。四面八方的力量,都在向西安这座新兴的工业城市汇聚。上海电力设计院、东亚饭店、越剧团、评剧团等上海单位,均先于交大扎根西安,多所沿海高校也迁到古都。西安很快以14所高校,雄踞中西部地区教育实力榜之首。

1955年10月,新学校兴建全面展开,来自全国的八支建设队伍同时开始施工。在施工过程中,先期来到西安的师生员工们也踊跃参加建校劳动。

慷慨西行,顺利开学

1956年8月10日,上海人民欢送首批西迁的师生员工。

作为西迁的“领头羊”,交大肩负着无比光荣的使命,但这使命落实到个人身上,却是牵涉家庭关系、扰动家庭生活,困难重重。

周淼冬和徐婉珠在大学就相识,毕业后徐婉珠北上哈尔滨教书,周淼冬则分配至交通大学。每周,周淼冬都会给徐婉珠寄去一张印有江南风光的明信片,这次,“忠实的冬”对“最亲最爱的婉”写道:

来信收到,得知你教学工作受到学员们的爱戴,为你高兴。望你继续努力,爱护好自己的身体,我在这里一切都好。今接到通知,我校将西迁,扎根西安,学校鼓励我们带上家属一起去,你是否同意和我一起前往大西北,贡献我们的力量。

寥寥数语,意味着相守一生,也意味着远离故土,扎根西北。

最终,周淼冬接到了三年未见的徐婉珠。这对新婚夫妻回到江南老家,接上母亲和妹妹,四口人自此作别了故乡江南,乘船乘火车辗转前往遥远的西北。

对年轻人来说,西迁没什么可纠结的,“党叫我们去哪里,我们就背起行囊去哪里”,“哪里有事业,哪里有爱,哪里就有家”,但对拖家带口的教师来说,西迁可比一个口号复杂多了。

沈德贤是理论力学教研室的骨干教师,按理说应该迁,但学校却通知她留在上海,不用去西北了。

为什么?因为沈德贤的丈夫陈国光事业有成,在上海一家尖端企业当总工。如果沈德贤西迁,学校势必要为她“调爱”——这是西迁中的特有名词,即,不管男女老师的爱人,学校都要想办法调到西安适当安排。爱人原来是医生的,就要想办法让人家到西安后还当医生,据副校长苏庄回忆,当年仅这种调度就牵涉到200多家。

陈国光怎么平行调动?即使调去西安了,也无用武之地啊。人生的十字路口,沈德贤的哥哥、交大电讯实验室主任沈尚贤召开了一次紧急家庭会议。

哥哥对他们说:“留在上海,当然,你们的生活可以很安定舒适。可是,我告诉你们个消息,确定要新开办的专业里有无线电技术。国光,这可是你最心爱的专业啊!假如你能到交大任教,假如你能随校西迁,机会对你很好啊!我希望你不要放过这个千载难逢的机遇,为国家,也为你自己!”

真正让陈国光动心的正是“无线电技术专业”,他在上海,前途一片光明,但多年苦读的专业知识,却与人生渐行渐远。

陈国光最终下定决心,改行当老师,随交大西迁,房子又成了摆在眼前的大麻烦。那可是位于上海繁华地段的一栋豪宅啊,夫妻俩倾尽所有才“顶”下这栋房子,还没办完手续,就不得不退给了房东,连首付也打了水漂,这真如割肉一般疼。

房子、亲人、孩子的学业……要割舍的东西太多了,但第一批西迁人,义无反顾。就在他们准备开拔时,一个颇为敏感的问题出现了:上海希望交大“适当兼顾”,留下个机电底子,帮助建设一所新的大学——南洋工学院。

上海市一直全力支持交大西迁,为何此时会有“适当兼顾”一说?其实,这也是从大局出发。1956年春夏之交,毛泽东在《论十大关系》等报告中,认为国际形势已经趋缓,沿海工业基地的老底子还可以好好利用。

国际局势有变,国家建设方针有变,调整自然顺理成章。上海市委向中央发去了一份加急报告,希望交大为上海筹建一所新的电机机械类大学。高教部7月复议了交大西迁问题,仍决定按原计划迁校,周恩来发话,“留一个机电底子,以为南洋公学之续”。

南洋,这是交大最早的校名,引起怀旧之情,也带来了不小的思想波动。在政协会上,就有外校教授提出,交大干脆别搬了。好在当时主政上海的是陈毅,他明确表态上海市政府仍旧支持交大西迁,消解了不少私底下的议论。

1956年8月10日,随着喧天的锣鼓声,第一批上千名交大教职工、家属和学生身负行李,冒着酷暑,汇集在徐家汇车站,登上开往西安的专列。大搬家由此拉开序幕。

西迁的车票上,有一行字特别引人注目:“向科学进军,建设大西北!”这两个简洁的短句完美涵盖了西迁的主题,不是一所学校的内部事务,而是国家的重大抉择,具有长远战略意义。

列车一路向西,越走越荒凉,但学生们不仅没后悔,还愈发觉得责任重大。他们一路唱着《我们要和时间赛跑》——“看,文化普及全国,看,光明照到边疆”——激情澎湃地要早日学成,早日改变大西北。

1956年毕业的大批高中毕业生,很多因为交大迁往西安,而特地报考了这所学校。他们拿到录取通知书后,直接在西安报到,投入开发建设大西北的火热生活中。

人们不无惊讶地看到,一所庞大的老校千里迢迢地向西而行,竟是那样的有条不紊、快捷有序、精确到位。在抵达新校园时,图书资料、机器设备件件完好无损,教学用品全部在学生到达前搬运就绪。每个家庭的所有物品,都有人精心打包,安全运出,当师生下了火车走进西安的新家,所有东西都已经摆放到位,打开就能用。

9月10日,交大西安部分举行了隆重的开学典礼。妹妹沈德贤在信里告诉在北京进修的哥哥:“陕西省和西安市政府太欢迎我们交大啦,尽一切可能照顾我们。陕西缺大米,可他们把给外宾供应的大米都先给我们吃,太感动人了·哥哥,我们现在有3000多学生,还有2000多教职员工及家属,加下来有近6000人了!一所近6000人的交通大学在古城西安就这样出现了!”

一波三折,惊动总理

接到妹妹的信,沈尚贤本以为形势一片大好,交大完全可以按计划,在1957年8月前完成连根而起的“大树西迁”。不想,从上海传来了一个出乎意料的情况:

1957年2月,毛主席发表了著名的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话。随着全国开展“大鸣大放”,在交大内部,平时不肯说、不便说的意见骤然间爆发,针对迁校的批评也越来越多。有人说搬到西安水土不服,大树是要死掉的;有的诘问,上海还要办新的工业大学,为什么非迁不可?

4月末,学校在文治堂召开工会会员代表大会。因为是工会代表大会,来的人很多。发言很快集中到迁校问题上,讨论了整整一个星期,不迁校的声音越来越大。5月,学校又召开了校务委员会,不同意迁校的意见仍占上风。

消息传到西安,那边受到的冲击更剧烈,学生们敲打着脸盆在校内游行,正在建设教学楼的工人们也气不打一处来,没收了学生们的脸盆。

西迁牵扯的不是交大一家,一些同样从沿海或大城市迁来的单位都把交大看作“风向标”,纷纷表示,交大回去了,他们也得走。上海停止了正在准备西迁的装箱,西安也停止了基建,俨然就是“迁不动”的格局。

形势急转直下,突兀得让人接受不了。黄席椿走后没几天,学校发来了一份电报,让沈尚贤组织在京参加培训的交大教师展开讨论,把结果报告给学校党委。

在清华园,主持会议的沈尚贤力陈迁校的意义和得失。他大声疾呼:“迁不动?交大迁不动的话,这影响所及就不限于一个交大,是带有全局性的!”沈尚贤话音刚落,曾经从西南联大投笔从戎参加抗日的蒋大宗接着说:

“问题不是交大要不要迁,而是国家需要交大迁到内地去。不错,现在仗是一时半会儿打不起来,但很多新专业,尤其是国防专业不能在上海设。总之,我赞成往西去,在支援西北的同时,也能创造出交大自身发展的条件,这是一举两得。”

讨论进行得非常激烈,最终,在京的骨干教师一致赞成交大全迁西安。这份坚持,在当时的气氛中,并不多见,支持迁校的学生会干部开会,都得偷偷摸摸,好像又成了“地下党”。

一个尖锐的问题摆在彭康眼前:交大还迁吗?

“交大迁得动,也必须迁!”作为西迁的灵魂人物,彭康考虑问题从来不局限于交大,也不局限于上海。别看他表面上温文尔雅,其实却有戎马峥嵘的一面。

他从1952年起任交通大学校长、党委书记。之前做过学者,翻译过恩格斯的《费尔巴哈论》;也当过军人,随新四军转战沙场;还因为顾顺章叛变,坐过7年大牢。

作为一个意志坚定又善于处理矛盾的老党员,他深知,必须扭转局势,但不能来硬的,要靠民主协商。于是,他先在校内开展广泛讨论,然后让师生代表随他一同进京。

在中南海,国务院也把这件事作为正确处理人民内部矛盾的试金石,用周总理的话说,交大迁校到了国务院这一级,成了典型问题。

5月底,总理连续就交大迁校问题听取各方面意见,范围甚至扩大到有迁校背景的其他西北院校。总理还与交大教师促膝长谈,从傍晚7时一直谈到次日凌晨2时。足足调研了一周多,周总理才作了长篇总结。

总结中,他既不回避形势变化导致的“骑虎难下”,也对各方面情况做了精辟分析,最后,提出解决交大迁校的工作方针:一是坚持全迁,二是搬回上海。如果是后者,还可以有三种方案,第一是高方案,要多留些专业,特别是新专业在西安;第二是低方案,即全部迁回上海;第三是折中的方案,愿意留西安的就留西安,“总的原则是求得合理安排,支援西北的大方针不能变”。

至于到底怎么办,总理强调不硬来、不勉强:“请交通大学全体师生自己好好讨论,全面考虑,经反复讨论后,报送高教部批准。”

回看这份讲话,总理既坚持原则,又立足于启发自觉,如春风化雨,为问题的圆满解决指明了方向——为什么不骑上虎跑一下?彭康和校务委员会决定,“争取第一方案(全迁),保证实现第二方案中的高方案(大部分迁)”。

是回是留,交大自定

总理的讲话传回交大,交大人一致认为,总理的讲话亲切中肯,中央把交通大学的问题交由交大师生自己决定,是信任和尊重交大师生。

大讨论再次展开,高教部部长杨秀峰在上海,仅60多天就参加了160多次座谈会。

话越讲越透,理越辩越明。交大人毕竟是在时代变迁中经受过各种考验的,善于独立思考的,也是具有很高政治思想觉悟的。逐渐的,从国家需要、学校使命、未来发展去思考迁校的声音大了,赞成迁校,坚决迁校,迁好学校的声音再次占了上风。

不仅在上海和西安,全国各地、各界都参与了有关交大迁校的讨论。知名校友钱学森写信给交大的师友:“我们不是说党在科学事业的安排布置方面一定能领导吗?既然承认党能够领导科学,那我们又有什么理由不接受党的决定呢?”

到处都是肯定的声音、热忱的鼓励,但彭康深知,要让个人承受远离故土之痛,就必须倾听和解决他们的烦恼。

那个炎热6月,交大的党委和总支负责人白天挨家挨户谈心,晚上在彭校长的康平路寓所开会碰头,想方设法为每个老师解决具体问题。彭康家的灯,常常彻夜不灭。

对年轻老师来说,孩子无疑是最大的顾虑。

现年87岁的高景孟,就是在争论最激烈的时候被任命为新幼儿园主任的。几十年后,和记者谈起那段往事,她还记着交大党委领导说的话:幼儿园工作是党委工作的一部分,幼儿园工作做好了,学校党委就省心了。

为了动员上海本地的幼师们西迁,高景孟对那些一贯生活优裕的小姑娘们承诺:“以后我家就是你家。”为了让西迁老师没有后顾之忧,幼儿园承诺“五托八包”。“五托”,就是家长有需求,就可以全托、日托、星期日托、节假日托、零时全托。“八包”,就是包治疗疾病、包购买用品、包理发、包洗澡等等。

虽然彭康的工作做得非常细致,但总有一部分人不愿离开上海,这也是人之常情。副校长苏庄回忆,“当时矛盾集中在两个问题上,一是不愿离开交大,二是不愿长期离开上海”。

一个新的迁校方案出炉了:交大分设于上海、西安两地,而且统一领导,师资设备互相调剂,有困难的教师可以先支援西北几年,再调回上海。这个方案,经请示总理同意后,很快为大家所接受。

发生在1957年春夏的迁校风波,逐渐平息。但对个人来说,却更纠结了,过去是大家一起迁,现在变成了可迁可不迁,到底怎么选,其实是一种价值判断。

电机系教师绝大部分都迁到了西安,他们是跟着老系主任钟兆琳的脚步迁的。争论骤起时,钟先生还在上海,他说:“当初校务委员会开会表决时我是举手赞成的。大学教师是高层次知识分子,怎么能失信于人,失信于西北人民?”

就连周总理都发话了,钟先生年龄较大身体不好,可以留在上海,但钟先生却坚持只身前往西安。电机系教师们说:“人非草木,孰能无情。我们看到曾拒绝了美国优厚待遇而坚持留在上海的钟先生都别妻离子地离开上海了,我们也没的说了!”

1957年秋,钟兆琳到西安时已经56岁。他没有家属,就天天吃集体食堂,有一次去高级餐厅解解馋,还因为衣着过于简朴,而被警察怀疑盯梢。

晚年的钟兆琳已拄杖而行,仍随师生们在大西北考察。他自学维吾尔语,希望到新疆去讲学。他还很具体地设想,在黄河上游筑坝,中下游建桥,改变黄河流域地貌,在西北增修多条国内和国际线铁路。

不失信于西北人民,是钟兆琳的君子本色。天下兴亡,匹夫有责,则是电机系教师们从钟老师身上学到的精神,追随着先生的脚步,他们一起肩负起支援西北的重任。

迁校的灵魂人物,交大校长彭康。

中国“电机之父”钟兆琳(右二)

在彭康的号召下,17位交大党委委员中有16位迁到西安,一大批德高望重的老教授、年富力强的学术骨干,义无反顾地成为黄土地的高教拓荒者。一些曾经提出过反对意见的人,包括报纸上提到的、反对声最大的沈三多教授,最后都去了西安。

思想交锋后,人们拥护迁校的态度不但趋于一致,而且还更加鲜明,甚至影响到了自己的家人。

高景孟一家,就是祖孙四代8口人一起登上西迁列车的。她和在机械系当教师的丈夫金精,带着3个孩子,扶着3位老人,其中最小的娃还不满周岁,最大的祖奶奶已经80多岁了。此去再无归途,当征求老人家意见时,祖奶奶说:“哪儿的黄土不埋人!一起去西安。”

现年98岁的金精教授和87岁的高景孟老师在家里接受记者采访。韩俊玉摄

西迁的不仅有交大的1400名教工,3000名学生,还有从上海请来的炊事员、理发师、花工、裁缝、皮鞋匠等后勤服务人员,甚至还包括酱菜厂、煤球厂的工人。他们从繁华的大上海来到贫瘠的黄土地,把交大建成了“陕北的小上海”,让那些思乡的南方人在西安也能吃到上海豆腐,穿出上海时尚。

上海著名西医,年事最高的沈云扉医师,带着为西安交大辛勤服务一辈子的侄儿沈伯参医师夫妇亦毅然迁来西安。当时他填了《忆江南》六阙,其中一首尤为生动:“长安好,建设待支援,千万健儿湖海气,吴侬软语满街喧。何必忆江南。”

据统计,西安部分继承了老交大60%以上的师资、70%以上的藏书和仪器设备,80%以上的学生。江泽民曾在西安交通大学说:“交大是我的母校,交大主要部分是迁到这边来了,我读的电机系,基本上都迁过来了,我应该来看望母校,看望我的老师。”

西迁扎根,枝繁叶茂

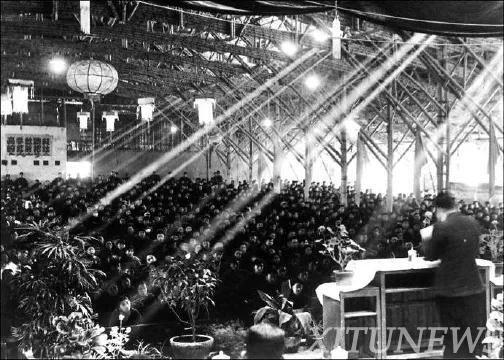

迁校之初条件艰苦,大礼堂用竹子和茅草搭建,被称为“草棚大礼堂”。这里可容纳四千多人,举办各类大型活动达六七年之久,被誉为“东方结构力学的典范”。

“我们全家是1958年8月到西安的,据说是交大西迁的最后一批。”西安交大退休教授黄上恒的父亲黄席椿是著名的电磁场理论与技术专家,在黄上恒的记忆中,父亲曾说,“这是我的第三次西迁”。

抗战胜利后,他的父母随同济大学从重庆李庄迁返上海,结束了第一次“西迁”。1956年始,父亲领命筹建成都电讯工程学院(即今天的电子科技大学),这是第二次“西迁”。迁校之争后,彭康亲自到高教部把父亲要了回来,由他主持筹建交大西安部分的无线电工程系,这是第三次“西迁”。

三次“西迁”,都是为了家国大业,这第三次,则成了父亲的毕生使命。

在大西北和中西部工业强劲发展的态势下,交大迁校不仅要守业,要继续保持机、电、动等传统专业的优势,还要创业,要新建一批当时的前沿学科,如工程力学系、工程物理系、无线电系等。黄席椿就是被彭康请到西安创业的。

黄上恒十岁随父到西安,即使在孩子眼里,落差未免也太大了。

在上海,他家住在原法租界的公寓里,他上的是国际小学,同学中有很多是名流的第二代;在西安,草创时期的交大像个大工地,下课去食堂要翻一条大沟,演唱会开在四面透风的草棚大礼堂里,现在10分钟轻松走到的路程,当时竟要绕一个小时才能抵达。校园野草丛中兔子乱跑,入夜有狼叫。

对他父亲而言,就更难了。起初几年,新校的师资不足,没有教材,没有实验室,几乎是白手起家。虽然环境艰苦,但黄席椿从未气馁。没有教材,就自己撰写,没有设备,就想办法从上海运过来,老交大“门槛高、要求严”的作风,一点都没丢。

交大没有因为迁校而迟开一天学,没有因为迁校而开不出一门课程,也没有因为迁校而耽误原定的教学实验,这实在是一个奇迹。更令人称奇的是,西迁期间,留校任教的毕业生,原则上均在西安任职,这批毕业生在各行各业中,成绩巨大。

如1956年毕业于交通大学动力机械系的蔡睿贤,1991年当选科学院院士;毕业于机械制造系的曹春晓,1997年当选科学院院士;毕业于电机系的蒋新松,1994年当选工程院首批院士。西安交通大学前校长蒋德明也是毕业留校西迁的。

在教学照常的同时,一栋栋巍峨的大楼拔地而起,一项项基础设施逐渐完善,气势恢宏的现代化校园经过卓有成效的建设,终于矗立于西安的古城墙外。西安市还加速了兴庆宫公园的建设,更让交大一带成了西安的风水宝地。

1959年,国家考虑到交大两部分都“已初步就绪,并且都有了很大的发展和提高”,乃将交通大学西安部分与上海部分独立为两个全国重点大学。于是,在西部地区扎扎实实地出现了一所高水平的知名大学——西安交通大学;而交通大学的诞生地上海则仍然保留了一所高水平的知名大学——上海交通大学。

至今,在这两所同根同源的高校大门上,都只有“交通大学”四个字,而没有“上海”与“西安”的字样,这两所高校的校徽也很相似,图书馆都叫钱学森图书馆。

2017年9月,教育部、财政部等公布的“双一流”建设(争创世界一流大学和争创世界一流学科)大学名单中,上海交大和西安交大不负众望,双双进入该名单。可以说,1+1>2,成了不争的事实。

眼看着碗口粗的梧桐长成了合抱之木,黄上恒已经在交大学习、工作、生活了60年,加上现在在交大教书的儿子,他们一家三代都参与了西迁后的创业。对于交大迁校是不是成功这个问题,他说“时间证明一切”。

陈毅曾经说过:“交大迁校对不对,十年以后看结果。”如果把中国的发展战略比作一盘棋的话,交大西迁则是党中央在这盘棋局中摆下的一个十分关键的棋子。如今,一个甲子过去了,这招棋的战略意义和深远影响早已显现。

2015年,从上海带来的只有手腕粗细的梧桐已是参天大树,西迁老教授漫步在梧桐道上。

西迁人不辱使命,仅毕业生就培养了28万多名,这些毕业生中的40%都留在了大西北,为西部发展贡献着智慧和力量。

事实证明,交大这棵大树不但没有“迁死”,而且枝繁叶茂,生机勃勃。从上世纪50年代的大西迁,到60、70年代的“三线”建设,再到改革开放后的西部大开发战略,“一带一路”倡议,对今日中国来说,西迁一直在路上。

(感谢西安交通大学交大西迁博物馆,校史与大学文化研究中心对本文提供的帮助。本版图片除署名外均为西安交通大学档案馆提供)

原文刊发于2020年9月22日《北京日报》13、16版

报道链接:

https://bjrbdzb.bjd.com.cn/bjrb/mobile/2020/20200922/20200922_m.html#page12

https://bjrbdzb.bjd.com.cn/bjrb/mobile/2020/20200922/20200922_m.html#page15